.

.

Un billet d’humeur du Dr Lawrence Cuvelier,

vice-président du GBO/Cartel, publié le 02/02/2024.

Du rapport tumultueux entre juger, classifier et diagnostiquer.

Depuis l’âge des cavernes, l’humanité développe l’art de classifier et de juger. En soi, cet art n’est ni bon ni mauvais, tout est dans la manière. On peut juger des faits « de novo » après une analyse minutieuse ou en s’aidant de catégories préétablies. Cette aide est souvent pertinente mais jamais sans risques car un a priori peut vite se transformer en préjugé conforté par le groupe et consolidé par l’idéologie prédominante, acquérant ainsi une reconnaissance « en soi » qui pourra le déformer et l’éloigner de la réalité.

Le monde de la santé n’échappe pas à l’emprise des a priori et des catégories. C’est d’ailleurs un mode de fonctionnement indispensable pour le praticien : si pour chaque patient fébrile, il devait passer en revue toutes les étiologies de la fièvre, le diagnostic pourrait prendre un caractère post-mortem. C’est tout autre chose quand la catégorisation porte sur des considérations morales ou identitaires. Il n’appartient pas au soignant de refuser des soins à une personne qui aurait commis un délit ou professerait des convictions problématiques : en tant que médecin, ce n’est pas son rôle de juger, il se doit de conserver une neutralité qui constitue la base de la déontologie médicale. Quitte à se retrouver dans des situations compliquées quand on soigne à la fois la victime et le coupable, ou si on est confronté à une famille ou un couple conflictuel. Ce sont des circonstances où on apprécie le fait de travailler à plusieurs.

Exercer sans préjugés est essentiel pour la qualité de notre relation thérapeutique, mais le soignant parfait qui serait en harmonie avec l’ensemble de ses patients est un fantasme.

Considérations (im)morales

Malgré les garde-fous qui nous protègent de l’arbitraire et qui sont le plus souvent bien respectés, nous mettent-ils à l’abri de toute critique ? Il semble que non. Notre formation, notre horizon sont formatés dans des schémas strictement biomédicaux et nous sommes mal à l’aise dès qu’il est nécessaire de s’en écarter. C’est ce malaise qui est à l’origine de la classification des troubles psychiatriques du DSM qui a vu le jour après le constat d’un arbitraire total dans la prise en charge des affections psychiatriques aux USA, bien illustré dans le film “Vol au-dessus d’un nid de coucou”. Les auteurs du DSM se sont inspirés des publications européennes pour forger un squelette de classification qui a évolué progressivement (on est à la cinquième version du DSM). Ce guide de référence répondait à un souci scientifique mais aussi à des considérations financières : les assurances refusaient de rembourser des soins si un diagnostic n’était pas établi. En psychiatrie, poser un diagnostic est toujours un exercice périlleux, les évolutions sont souvent imprévisibles et un certain nombre de descriptions de pathologies portent encore le relent de jugements moraux.

Il n’est pas nécessaire de remonter à des très temps anciens pour déplorer des abus tels que le refus de pratiquer des analgésies pour les patients cancéreux en arguant de considérations “morales”, ou la classification de l’homosexualité comme une maladie ou encore le discours des “bonnes” sœurs qui disaient aux femmes en travail qu’elles souffraient par là où elles avaient eu du plaisir (ou par là où elles avaient péché si le père n’était pas l’individu légalement habilité à …). Mais à prendre aujourd’hui le contre-pied de ces pratiques, on en arrive à friser le ridicule en qualifiant de mal-voyant un aveugle de naissance ou en traitant le sourd de malentendant comme si ces performances linguistiques portaient en elles une quelconque vertu empathique.

De la difficile suspension du jugement moral

Exercer sans préjugés est essentiel pour la qualité de notre relation thérapeutique, mais le soignant parfait qui serait en harmonie avec l’ensemble de ses patients est un fantasme. Je ne suis pas meilleur que les autres mais le fait que je sois conscient d’être influencé par le type de pathologie ou par les situations que je rencontre peut améliorer les choses, quitte à ce que ce soit en conseillant au patient de consulter un autre confrère. Qui n’a pas rencontré une certaine répulsion face à certaines pathologies (les MST d’un violeur fier de l’être, les angoisses d’un pédophile, …) ou un sentiment d’impuissance devant un alcoolique de longue date, sentiment teinté d’ironie désespérée quand il nous revient des urgences ou de la visite du spécialiste avec un rapport recommandant doctement l’arrêt de l’alcool. Malgré de grands progrès, les clichés ont la vie dure et la prise en charge hospitalière de patients souffrant d’addiction se solde encore par de nombreux échecs thérapeutiques, souvent à cause de l’insuffisance d’accompagnement réaliste des problématiques sous-jacentes, sociales et psychologiques. Les mêmes préjugés affectent les personnes en surpoids qui manqueraient de volonté selon le soignant qui, lui, fréquente assidûment un club de sport et mange équilibré. Difficile de ne pas mépriser les habitudes de ceux qui sont moins privilégiés.

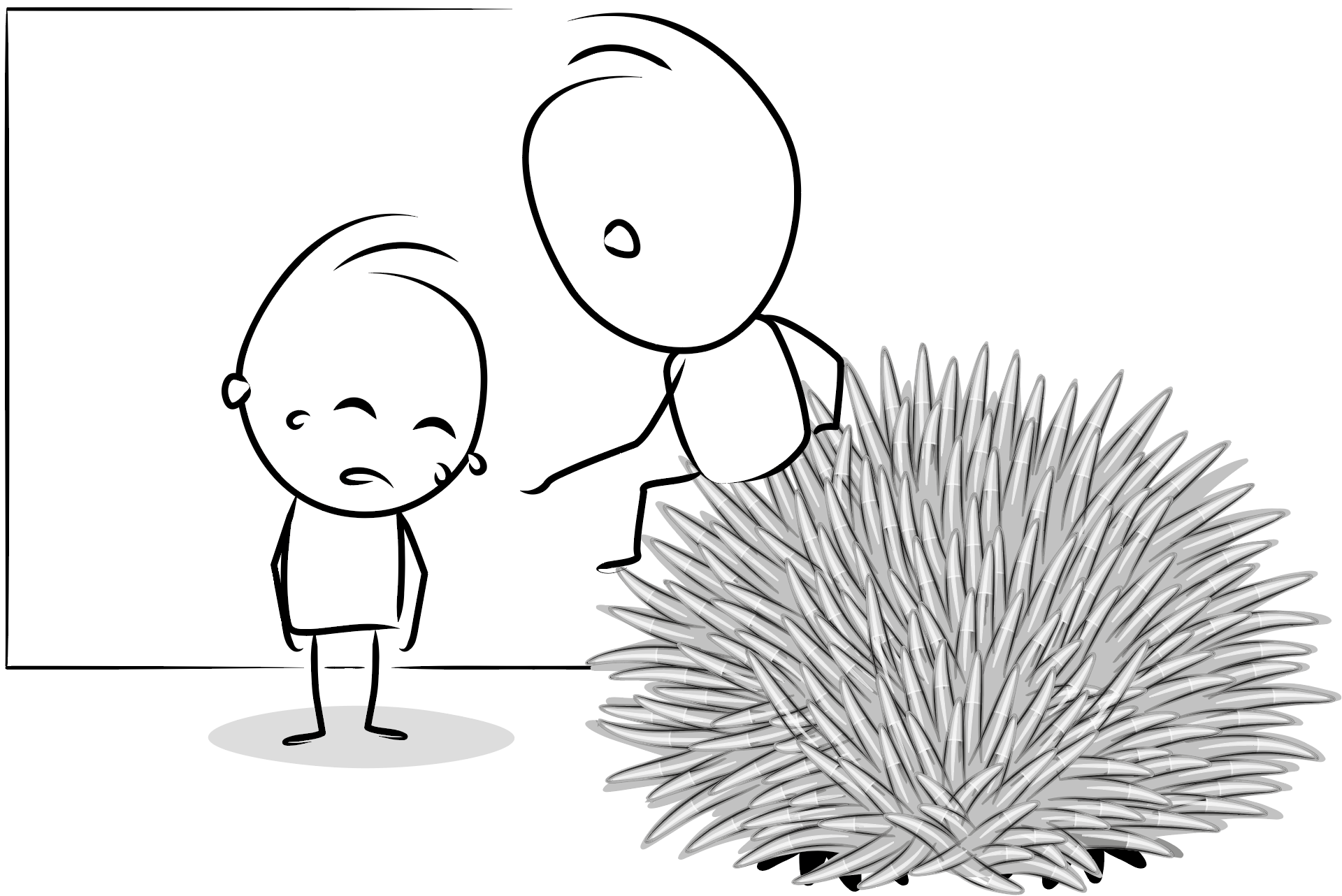

Alors, chers confrères, quitte à oser une cuistrerie, méditons cette phrase de Nietzsche : « Être épineux envers les petits me semble une sagesse digne de hérissons. » (Ainsi parlait Zarathoustra).